VERDAD O MENTIRA DEL CAUTIVERIO Y

LIBERTAD

Algunos

hechos de nuestro pasado que no necesariamente son reales o que no sucedieron tal

y como nos contaron.

En

Sobreviviendo a la esclavitud, la historiadora Maribel Arrelucea descubre

insólitas estrategias de resistencia entre los afrodescendientes en la Lima

colonial.

La

Lima del siglo XVIII era una villa casi rural, agitada y bulliciosa. En sus

plazas, calles, pulperías y caminos polvorientos, surcados por acequias y

canales, hombres y mujeres de colores diversos —españoles, criollos, mestizos,

indios y negros— se dedicaban a múltiples actividades. A los africanos y sus

descendientes se les veía caminar con soltura: algunos vendían productos en las

calles, otros hacían mandados, unos trabajaban en oficios menores y sucios,

como descuartizadores de reses o aguadores, y había los que parecían

vagabundear entre los corrales, chacras y huertas cercanas en las que se

sembraban verduras, frutas, granos y alfalfa.

Los

viajeros que pasaban en aquel tiempo no sabían con exactitud quiénes eran

esclavos y quiénes no. A diferencia de otros centros coloniales, en Lima no se

veían hombres encadenados entre los cañaverales ni arreados a latigazos como

bestias para ir a trabajar. Sin negar la existencia de inhumanos regímenes de

opresión en obrajes, trapiches o haciendas, en gran parte del período colonial

se vivió lo que la historiadora Maribel Arrelucea llama “una esclavitud

relativa”. Ella ha publicado un libro que desvela los diversos mecanismos de

los que se valieron los esclavizados para hacer más llevadera su situación,

para sobrevivir en medio de la adversidad.

Y

así aporta datos insospechados: la mano de obra esclava no fue tan numerosa

como en otros lugares, y quienes más la usaron fueron las órdenes religiosas.

En las haciendas jesuitas de Santa Beatriz, San Juan y Villa, el número de

esclavizados podía sobrepasar el centenar, pero en una chacra de regular tamaño

en Pando o Lince no había más de 20. Y no solo los ricos recurrieron a esta

práctica, sino también los pobres o las mujeres solas que de esta manera se

mantenían ‘alquilando’ a sus esclavos como jornaleros. Incluso hubo casos de

libertos que ‘compraron’ la manumisión de la mujer que amaban o viceversa.

En

esta ciudad de medias tintas, la esclavitud tuvo también sutilezas. Cada cual

negociaba como podía sus beneficios en esa pirámide de castas que fue la

sociedad virreinal.

* * *

“Tenemos

la imagen predominante de esa esclavitud arcaica, de la plantación, que

convierte a la persona en animal como en la serie Raíces, pero en Lima el

sojuzgamiento dependió de múltiples factores: de quién era el amo, de la

especialidad laboral del esclavizado, o de las relaciones que establecía con

sus propietarios”, dice Maribel Arrelucea.

Esto,

en gran medida, pudo ser posible porque aquí la esclavitud no fue masiva sino a

pequeña escala. Según el censo de 1791, solo el 3,74 % de la población era

esclava. Por eso la relación que se estableció entre cautivos y propietarios

fue cercana, y se desarrolló mayormente al interior de las casas. Ahí se

generaron vínculos afectivos que fueron aprovechados por los esclavizados para

sobrevivir.

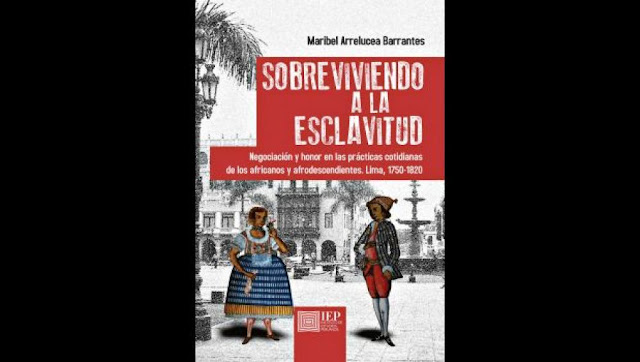

Sobreviviendo

a la esclavitud

Editorial:

IEP

Páginas:

439

Precio:

S/70,00

Arrelucea

cuenta que uno de los casos más interesantes fue el de los esclavos jornaleros.

Eran hombres y mujeres que tenían libertad de movimiento, y que habían sido

comprados para que se dedicaran a múltiples oficios y así pudieran pagar un

jornal a sus amos. Es probable que muchos de ellos, después de cumplir con sus

tareas, se dedicaran al juego, la bebida o el ocio, y contribuyeran a crear esa

imagen variopinta de Lima a mitad del siglo XVIII.

“En

aquella época era normal que un esclavo trabajara por las mañanas como

doméstico, y por las tardes saliera a las calles a vender dulces, comidas y

licores”, añade la autora.

* * *

Las

historias que se cuentan en este libro han sido sacadas de los múltiples

litigios seguidos por los esclavizados en el Tribunal Eclesiástico. Ahí no solo

denunciaban a sus amos por sevicia (malos tratos), sino también buscaban permisos

de matrimonio, presentaban quejas para evitar ser separados de sus parejas, o

pedían licencias para ver o bautizar a sus hijos.

Por

ejemplo, Gregorio Ocaña, en 1787, denunció al amo de su esposa, quien quería

venderla “en las chacras de Huarmey”. O María Lamayor, “esclava de casta

carabalí”, invocó en 1783 la “santidad de su matrimonio” para exigir la pronta

venta de su cónyuge. Sucede que el amo de este quería retenerlo y evitar que se

viera con ella. Otra, María Yta, denunció a la propietaria de su marido por

encerrarlo en una panadería.

“Los

esclavos que se portaban mal no eran llevados a las cárceles, sino a las

panaderías”, precisa la historiadora. Ahí sí había grilletes, látigos y

jornadas inhumanas de trabajo que empezaban a las seis de la tarde y terminaban

pasado el amanecer. Los que eran llevados a estos molinos terminaban con los

pies lacerados, con la espalda destruida por los golpes que recibían de los

capataces.

La

libertad era un sueño que todos buscaban. “Esta se ganó a largo plazo, muchos

la consiguieron como gracia por sus servicios, otros de generación en

generación al interior de las casas”, dice Arrelucea. Y —como también se cuenta

en este libro— no pocas mujeres la obtuvieron en los dormitorios, después de

enamorar a sus propietarios y tener un hijo con ellos. Era un precio alto pero

efectivo.

JORGE PAREDES LAOS

Comentarios

Publicar un comentario